“沈黙の臓器”自覚症状が出る頃には腫瘍が5cm以上にも「肝臓がん」

「沈黙の臓器」と言われる肝臓は、自覚症状がほとんどなく発見も遅れがちです。肝臓がんと診断されたら、どのような治療方法が考えられるのでしょうか。肝臓がんについて、その特徴や治療方法について解説します。

目次

人体最大の臓器、肝臓のがんとは?

肝臓は「沈黙の臓器」、自覚症状はほとんどない

治療法は病期と肝臓度の障害度を考慮し決定

人体最大の臓器、肝臓のがんとは?

肝臓は上腹部にある人体で最大の臓器で、重さは800~1200gあります。機能は、食事で消化吸収した各種の栄養素を取り込み、たんぱく質や脂質、炭水化物などの成分に変えることです。また、糖をグリコーゲンとして貯蔵し、必要な際にブドウ糖に分解して、血液中へと放出すること、もう一つの機能が、血液中の有害物質を分解して処理し、胆汁や血液に排出すること、最終的に有害物質は尿や便に混じって体外へと排出することの3つになります。肝臓にできるがんを、「肝臓がん」または、「肝がん」、と言いますが、「肝細胞がん」という言い方もよくされます。

肝細胞がんは文字通り肝臓の細胞ががん化したという意味ですが、肝臓の中でがん化する細胞は主に2種類あり、肝臓の大部分にあたる肝細胞と、肝臓で生成した胆汁を十二指腸へと送る胆管の細胞である胆管細胞に分けられ、これらの細胞ががん化するとそれぞれ「肝細胞がん」と「肝内胆管がん(胆管細胞がん)」と呼ばれます。

また、この2つを総称し、肝臓内部から発生するがんの意味で、「原発性肝がん」とも呼びます。一方、他の臓器から肝臓に転移したがんを「転移性肝がん」と呼びます。原発性肝がんのうち、その大半は肝細胞がんです。また、転移性肝がんはもともとがんのできた臓器(原発臓器)により治療法が異なります。

この項では、肝細胞がんに内容を絞り、「肝臓がん」と表記して肝細胞がんについてご説明します。

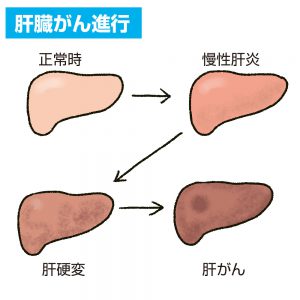

肝臓がんの特徴は、肝炎が10~30年と長期にわたり持続(慢性肝炎・肝硬変)すると、がんが発生するリスクが高まることです。

日本における肝炎の大半はC型またはB型の肝炎ウイルスによるものです。肝炎ウイルスが体内にとどまっていると、肝細胞では炎症とその再生が長期間繰り返されることになり、それに伴って遺伝子の突然変異が積み重なることで肝細胞ががん化すると考えられています。

ウイルス感染をしていない人の発生要因としては、「多量の飲酒」「喫煙」「肥満」「糖尿病」などがあげられます。これは長年の生活習慣で肝臓がダメージを受け、発症の原因となっているようです。

また、近年、飲酒をしないのにもかかわらず、脂肪肝により非アルコール性脂肪肝炎を発症し、その過程で肝臓がんが発生する例も報告されています。

肝臓がんは1975年以降に急激な増加を見ましたが、これは肝炎ウイルスの感染が主に血液を介することから、戦後に行われた輸血などが原因とみられています。近年は、男女とも患者数は減少傾向にありますが、国立がん研究センターの統計によると、男性では2017年のがん死亡数が多い部位の4位となっています。男性において、肝臓がんと診断される人の数は50代から増加が見られ、80歳前後がピークとなっています。

肝臓は「沈黙の臓器」、自覚症状はほとんどない

肝臓は「沈黙の臓器」といわれています。たとえ炎症やがんがあっても、初期には自覚症状はほとんどありません。肝臓は前述のように体内最大の臓器であり、通常800~1200gの重さがあります。そのため、肝臓内にがんができたとしても直径5cmほどまでは、肝機能の障害が起こることがほとんどないのです。現状では何らかの症状が表れて肝臓がんが発見されるのでなく、ほかの病気の検査や肝炎ウイルス保持者の検診などで見つかることが大半です。

がんが5cmをこえるような大きさになると、上腹部のしこり・圧迫感・痛み、発熱、黄疸といった自覚症状をともなう人もいます。ただし、これらの症状は肝臓がん特有のものではありません。

肝臓がんは、胃がんの場合の胃内視鏡検査、大腸がんの場合の大腸内視鏡検査のように、がんの病変部を直接見る検査はありません。腹部エコー、CTI検査、MRI検査などの画像診断、肝機能・肝予備力、肝炎ウイルスの状態などを見る採血検査、腫瘍マーカー検査、悪性か良性かなどを区別するための針生検を行います。

治療法は病期と肝臓度の障害度を考慮し決定

検査の結果をもとに、肝臓がんの病期(ステージ)を判断します。病期の判断のもとになるのは、がんの大きさ、個数、がん細胞が肝臓内にとどまっているか、がんがほかの部分にまで広がっているかどうかなど判断します。肝臓がんの患者の多くは、がんとともに慢性肝疾患を抱えているため、病期とともに肝臓の障害度も考慮して、治療方針を決めていきます。

肝臓がんの代表的な治療法には、「手術」「穿刺(せんし)局所療法」「肝動脈化学塞栓療法」「化学療法」があります。そのほか、放射線療法や肝移植が行われることもあります。

これから治療法について詳しく説明していきたいと思います。

手術

がんとその周りの肝臓の組織を手術により切除します。「がんが肝臓内にとどまっている」「3個以下しかない」という患者が場合が対象となります。多くは開腹手術となります。

穿刺局所療法

超音波やCTで位置を確認しながら、体の外から治療用の針を直接がんに刺し(穿刺)、局所的に治療を行います。手術に比べ体への負担が少ないのが長所です。近年多く用いられるのは「ラジオ波焼灼療法(RFA)」で、がんに刺した針に電気を流して先端に高熱を発生させ、がんを焼いて壊死させます。そのほか、従来からのマイクロ波凝固療法(PMC)、エタノール注入療法(PEI)が使われる場合もあります。

肝動脈化学塞栓療法(TACE)

太腿の血管(動脈)にカテーテルと呼ばれる細い管を入れて、がんに栄養や酸素を送っている血管を確認し、塞栓剤や抗がん剤を注入します。血管を人工的に塞ぐことでがんへの栄養の供給をストップし、抗がん剤によりがんの増殖を抑えます。

化学療法(薬物療法)

前記の療法が行えない進行性の肝臓がんに用いられます。肝動脈にカテーテルを入れて直接抗がん剤を流す肝動注化学療法と、内服薬や静脈内投与により全身に抗がん剤を行き渡らせる全身化学療法があります。

用いられる抗がん剤は分子標的薬で、現在ソラフェニブ(商品名ネクサバール)、レゴラフェニブ(同スチバーガ)、レンバチニブ(同レンビマ)の3剤が使用でき、病状に応じて使用の順序等が決められています。

まとめ

肝臓がんは、大きさ、個数、がん細胞が肝臓内にとどまっているかによって治療方法が異なります。また、肝臓がん患者の多くは、がんとともに慢性肝疾患を抱えています。まずは、病期とともに肝臓の障害度など検査をしてもらい、治療方針を医師と共に検討していきましょう。