不治の病と言われた「小児がん」も医療の進歩で治療可能に

15歳未満の子どもに生じる悪性腫瘍の総称である「小児がん」。小児人口1万人あたりに約1人、年間約2,000人が罹患しています。小児がんは、大人の患うがんとは大きく異なります。その種類や症状、また小児独特の問題点などをご紹介します。

目次

小児人口1万人に対して約1人の「小児がん」

風邪のような症状や、筋肉・関節の痛みに注意

小児患者の年齢に合わせた治療法を

小児人口1万人に対して約1人の「小児がん」

国立がん研究センターの統計では、小児がん(15歳未満)の罹患率は小児人口1万人あたり1.23人 (2009〜2011年)となっています。この罹患率から日本では、1年間にがんと診断される小児は、約2,000人になると推計されます。

一方、人口動態統計の年齢別子どもの死亡原因を見ると、1~4歳では先天性異常、不慮の事故についで3番目に多く、5~9歳では不慮の事故についで2番目、10~14歳では1番目となっています。5歳以降では事故による死亡を除けば、がんが病死のトップとなり、小児がんは見過ごすことのできない病気といえます。

小児がんは、15歳以下の子どもがかかるがんの総称であるため、その種類は多種多様です。「小児がん国際分類」によれば、大分類で12種に、中分類では47種にも分類されています。

小児がん国際部類の大分類は

- 白血病、骨髄増殖性疾患、骨髄異形成疾患

- リンパ腫、細網内皮新生物

- 中枢神経系新生物(脳腫瘍、脳神経腫瘍)、混合型頭蓋内新生物、混合型脊髄内新生物

- 神経芽腫、他の末梢神経細胞腫

- 網膜芽腫

- 腎腫瘍

- 肝腫瘍

- 悪性骨腫瘍

- 軟部組織肉腫、他の骨外性肉腫

- 胚細胞腫様、絨毛性腫瘍、性腺の新生物

- その他の悪性上皮性新生物、その他の悪性メラノーマ

- その他の悪性新生物

となっています。

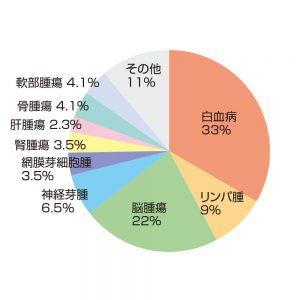

このうち、最も発症が多いのが白血病で、小児がん全体の約1/3を占めます。

続いて多いのが脳腫瘍で、約20%を占めます。脳腫瘍は頭蓋骨の中にできる腫瘍で、神経膠腫(グリーマ)、胚細胞腫瘍、髄芽腫はじめ多くの種類があり、小児がんの中で、最も死亡する可能性が高いとされます。

全身のさまざまな部位から発生する可能性があるのがリンパ腫です。体内に入った細菌やウイルスを排除する免疫機能をつかさどるリンパ組織から発生する腫瘍ですが、リンパ腫組織はリンパ節や脾臓、骨髄など全身のあらゆる部位にあるためです。

白血病リンパ種などの血液腫瘍や脳腫瘍以外の小児固形がんの多くは、骨や軟部組織から発生する「肉腫」または、それぞれの臓器の元となる細胞を起源とする「胎児性腫瘍」に分類されます。成人に多い上皮細胞に発生するがんは稀で、肺がんや胃がんは小児では見られません。

風邪のような症状や、筋肉・関節の痛みに注意

小児がんがさまざまながんの総称なので、発症したがんの種類によって症状が異なり、年齢によっても症状に違いがある場合もあります。小児がんが発見されるケースで少なくないのが、風邪のような症状や筋肉・関節の痛みを訴え、身近な医療機関を受診し、がんと診断される場合です。また、風邪らしい症状がないのに発熱が1週間以上続く状態を「不明熱」といいますが、医療機関ではこのよう状態の小児を診察する際、小児がんと自己免疫疾患を疑います。その結果、小児がんと診断される場合も見られます。また、大人のがんと違い、生活習慣病との関連がないので、予防や予見ができないのも小児がんの特徴です。

小児の体調不良としてよく見られる症状と小児がんの症状には類似性が指摘されており、注意を払う必要性があります。

発熱を伴う小児がんには、白血病や悪性リンパ腫などがありますが、発熱のパターンはさまざまです。高熱とは限らず、発熱・解熱を繰り返す場合もあります。嘔吐を伴う頭痛は、脳腫瘍の代表的な症状とされています。また、脳神経の異常に関連する他の症状を併発する場合もあります。首のまわり、耳のうしろ、あごの下、わきの下、足の付け根などのリンパ節の腫れは、小児がんが原因であることはまれですが、触れない限り痛みを伴なわいため注意する必要があります。

骨や関節の痛みは、小児がんで多く見られる症状で、白血病や骨肉腫の原因になっていることがあります。睡眠をとることができないほどの非常に強い痛みを訴えることもあり、痛みが途切れることなく続く場合は要注意です。なお、肩から腕の骨の痛みを訴えるときは、神経芽腫の転移が疑われる場合もあります。皮膚表面から感じるしこりや腫れは筋肉の腫瘤の可能性があり、神経芽腫やリンパ腫の可能性があります。腫瘤とは筋肉や皮下に生じる塊で、痛みが出ることが少なく、かなり大きな腫瘤になってから気づくこともあります。また、腫瘤自体に痛みが伴ったり、腫瘤が神経を圧迫することによる痛みを伴ったりする場合もあります。

そのほかに小児がんが疑われる症状として、胸の腫瘤では、息苦しさを訴える、咳が続く、顔がむくむ、下半身が麻痺するなどが挙げられます。また、腹部の腫瘤では、腸や尿路の圧迫や腹水などがありますが、特別な症状がなく偶然に腫瘤が見つかることもあります。

白血病など血液細胞の異常では、貧血症状(顔色が悪い、元気がない、疲れやすい)、皮膚や粘膜の出血斑や紫斑などのあざ、鼻血が止まりにくいといった症状が見られることがあります。

脳腫瘍では、よろけたり歩行がおぼつかなくなったり、顔面がゆがむ、視力が低下するなどの症状を伴います。網膜芽細胞腫については、目が白く光る、斜視、眼球突出が典型的な症状とされます。

小児患者の年齢に合わせた治療法を

がんの種類がさまざまなので、発症しているがんにより治療法もさまざまです。かつて、小児がんは「不治の病」でしたが、現在は手術療法、多剤併用化学療法、放射線療法を組み合わせて、小児にも治療を実施することが可能になっています。こうした医療の進歩もあり、小児がんの子どもたちの70~80%は治癒の可能性があるとされ、無事成人するようになっています。なかでも、小児がんで最も患者数の多い白血病は、抗がん剤による治療の効果が非常に高く、骨髄移植などの造血幹細胞移植が必要となる場合はごく一部となっています。一方、脳腫瘍や神経芽腫、腎芽腫(ウィルムス腫瘍)など固形がんに対する治療では、手術でがん(腫瘍)を切除することを優先し、補助的に抗がん剤を用いるケースが多々あります。さらに、難治性の小児がんに対しては、造血幹細胞移植療法のほか、腫瘍細胞の遺伝子解析から導き出された分子標的薬が使われる場合もあります。

小児がんは、治療法はもとより、告知や病院生活、退院後の生活などについても、大人の場合とは異なる点が多々あります。

例えば、小児がんのことを本人にどのように伝えるのか。基本的に、医師からの説明は患者の両親に対して行われます。内容は病名、治療法、副作用、合併症、治る確率、治療法の選択肢など、大人とかわりはありません。しかし、患者本人にどこまで、どのように説明するかは、患者の年齢や理解力に左右されます。何も説明しないことはよくありませんが、両親と診療に関わる医療者が協議・熟慮の上、説明することが肝心です。

また、入院生活が長期にわたる場合は、入院中の学習環境や教育体制に関する考慮が必要です。病院によっては院内学級により、小中学校の教育を行っているところもあります。転校という形で正式に義務教育を受けることができる病院もあります。

なお、小児がん経験者の多くが、晩期合併症に悩まされるのも事実です。晩期合併症とは、小児がん特有の現象で、患者の成長や時間の経過に伴い、がんからの影響や薬物・放射線療法など治療の影響で生まれる合併症のことです。

代表的な合併症には、低身長・肥満などの成長発達への影響、心機能や肝機能障害、視力低下など臓器機能への影響、二次がん、免疫機能の低下などがあります。

その多くは、がんの種類や治療内容、治療時の年齢などに関係しますが、ほとんどの晩期合併症は、年齢とともに発症しやすくなり、なかには治療の終了から数十年経ってから症状が現れることもあります。このため、晩期合併症に適切な対処ができるよう、定期的な診察や検査を行う長期間のフォローアップが必要なのも、小児がんの大きな特徴といえるでしょう。

まとめ

年間約2,000人の子どもが患っている小児がん。しかし、医療の進歩は「小児がんは不治の病」といった言葉を過去のものにし、いまでは70〜80%は治癒の可能性のある病気となっています。幼い身で治療に取り組むのは、大人には計り知れないつらさもあるでしょう。しかし、医師、家族が一丸となって患者さんを支え、希望をもって治療に取り組めば、きっと明るい未来がやってくるはずです。