舌がん|繰り返しの刺激が発症リスク、早期なら5年生存率は9割

舌がんは、口の中にできるがん(口腔がん)のうち、もっとも多いがんです。舌が繰り返し刺激を受けることで発症リスクとなり、進行とともに舌表面から深く広がっていきます。舌に傷やただれなどの異常があり、いつまでも治らない場合は、がんの恐れがあるので早い受診が望まれます。

医療法人輝鳳会 理事長 池袋クリニック 院長 甲陽平

目次

舌がんとは何か。原因、自覚症状、検査、ステージは?

早期なら放射線治療で治癒も。舌がんの治療、再建、リハビリについて

その他の口腔がんと、早期発見のためのセルフチェック法

舌がんとは何か。原因、自覚症状、検査、ステージは?

口の中にできるがんの総称を口腔がんといい、中でも日本人の発症でもっとも多いのが舌にできる舌がんです。多くは舌の表面を覆う細胞(扁平上皮細胞)から発生し、大きくなるにつれて深い場所へと進んでいきます。

舌がんの大きなリスク要因として、「舌に慢性的な刺激が加わること」が挙げられます。例えば歯の被せ物やブリッジ、義歯などが合わず、いつも舌の同じ場所に当たったりすると、 その部分の細胞が損傷と修復を繰り返すことで遺伝子が傷つき、がん細胞が誕生する可能性が高くなるのです。 同様の理由で、熱い物を頻繁に食べる、タバコをよく吸う、過度の飲酒も舌の表面が傷つきやすくなるためリスク要因とされます。

いつまでも治らずおかしいと思ったら、できるだけ早く口腔外科や頭頸部外科を受診することが望まれます。早期であれば5年生存率は9割を超え、治癒が見込めます。

舌がんが進行すると痛みが強くなり、出血がみられる、口臭が強くなる、食事がしにくい、発音がしにくいなどの症状もあらわれてきます。

| 病名 | 特徴 |

|---|---|

| 口腔がん | 舌や頬の内側、歯ぐきなど、口の中の粘膜にできるがん。中でも多いのが舌がん |

| 扁平苔癬 | 細く白い線状の病変で、多くは頬の内側に網目のようにできる。確率は低いものの、がんになる可能性もある(前がん状態)。発症には金属アレルギーとの関連も指摘されている |

| 紅板症 | 鮮やかな赤い斑点状の病変で、ほとんどの場合、刺すような痛みがある。50%前後の確率でがんになる、あるいはすでにがんになっているとされる(前がん病変) |

| 白板症 | こすってもとれない白い板状の病変で、痛みはなく、やや硬いものが多い。5~10%の確率でがんになるとされる(前がん病変) |

医療機関での舌がんの検査では、視診と触診でがんの疑いがある場合、舌表面をブラシでこすり細胞を採取して調べる細胞診や組織の一部を採取して調べる組織診を行います。超音波やCT、MRIといった画像検査はがんの広がりや深さ、転移の有無等を調べます。必要に応じて、がんの全身への広がりや骨転移を調べるためのPET検査や骨シンチグラフィ検査も行います。

舌がんの病期(ステージ)は、がんの広がり、リンパ節転移の有無や転移の個数、遠隔転移の有無の3つの指標の組み合わせで決定されます。

| Tis | 上皮内がん |

|---|---|

| T1 | がんの最大径が2cm以下で、深さが5mm以下である |

| T2 | がんの最大径が2cm以下で、深さが5mmを超える。またはがんの最大径が2cmを超えるが4cm以下で、深さが10mm以下である |

| T3 | がんの最大径が2cmを超えるが4cm以下でm、深さが10mmをこえている。またはがんの最大径が4cmを超え、深さが10mm以下である |

| T4a | がんの最大径が4cmを超え、深さが10mmを超える。またはがんが下あごもしくは上あごの骨を貫通するか上顎洞(鼻腔周囲の骨の内部にある空洞の一つ)に広がっている。またはがんが顔の皮膚にまで広がっている |

| T4b | がんが、噛むことに関連した筋肉と下あごの骨とそれらに関連する神経や血管が存在する領域/あごを動かす筋肉と頭蓋底が繋がっている部分/頭蓋底にまで広がっている。またはがんが内頸動脈の周りを囲んでいる |

| N0 | リンパ節への転移がない |

| N1 | がんが同じ側のリンパ節に3cm以下の転移が1個で、リンパ節の外にがんは広がっていない |

| N2a | がんと同じ側のリンパ節に3cmを超えるが6cm以下の転移が1個で、リンパ節の外にがんは広がっていない |

| N2b | がんと同じ側のリンパ節に6cm以下の転移が2個以上で、リンパ節の外にがんは広がっていない |

| N2c | 両側またはがんのある側と反対側のリンパ節に6cm以下の転移があり、リンパ節の外にがんは広がっていない |

| N3a | リンパ節に6cmを超える転移があり、リンパ節の外にがんは広がっていない |

| N3b | リンパ節に1個以上の転移があり、リンパ節の外の組織にがんが広がっている |

| M0 | 遠くの臓器への転移がない |

| M1 | 遠くの臓器に転移がある |

| 日本頭顎部癌学会編「頭顎部癌取扱い規約第6版(2018年)」(金原出版) | |

| N0 | N1 | N2 | N3 | |

| Tis | 0期 | Ⅲ期 | ⅣA期 | ⅣB期 |

|---|---|---|---|---|

| T1 | Ⅰ期 | Ⅲ期 | ⅣA期 | ⅣB期 |

| T2 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | ⅣA期 | ⅣB期 |

| T3 | Ⅲ期 | Ⅲ期 | ⅣA期 | ⅣB期 |

| T4a | ⅣA期 | ⅣA期 | ⅣA期 | ⅣB期 |

| T4b | ⅣB期 | ⅣB期 | ⅣB期 | ⅣB期 |

| M1 | ⅣC期 | ⅣC期 | ⅣC期 | ⅣC期 |

| 参考:日本頭顎部癌学会編「頭顎部癌取扱い規約第6版(2018年)」(金原出版) | ||||

早期なら放射線治療で治癒も。舌がんの治療、再建、リハビリについて

舌がんの治療は手術が中心ですが、T1〜T3では放射線治療の1つである組織内照射を行う場合もあります。組織内照射の後にがんが残っているときには、手術を行います。手術後は、薬物療法と放射線治療を組み合わせる術後補助療法を行うことがあります。

手術により舌を切除すると、ものを食べたり、飲み込んだり、発音したりする機能が低下することがあります。このような機能への影響は、手術後に舌がどのくらい残っているかによって異なります。

切除した範囲が小さい場合は、手術後も舌の基本的な機能が保たれますが、切除した範囲が大きい場合は、舌の機能低下が避けられません。特に、飲み込む機能が低下すると、飲食物が食道ではなく気管に入ってしまう誤嚥(ごえん)を起こしやすくなります。舌の機能低下を最小限に抑えるためには、リハビリテーションが必要となります。

リハビリテーションは嚥下(飲み込み)や発声、発音訓練が中心となりますが、手術で頸部のリンパ節を廓清し、その後遺症としてむくみや首、肩のこわばり、動きにくさが出ている場合にはそれらを緩和する運動もリハビリテーションの一環として行われます。

また、舌を半分以上切除する場合は基本的に、そのままでは舌の機能を維持することが難しいため、残った舌ができるだけ機能することを目的とした再建手術を行います。患者さん自身のおなかや太もも、胸、腕などから皮膚や筋肉、脂肪といった組織を用いて舌に移植し再建します。

なお、舌がんでは、手術でがんが取りきれなかった場合や、再発のリスクが高い場合に、抗がん剤と放射線治療を組み合わせた「術後補助療法」を行う場合があります。また、転移が起こった場合は可能であれば手術を、難しい場合は放射線治療か抗がん剤が検討されます。再発した場合は、手術または放射線治療、あるいはその両方が検討されますが、適さない場合は抗がん剤治療が行われます。

その他の口腔がんと、早期発見のためのセルフチェック法

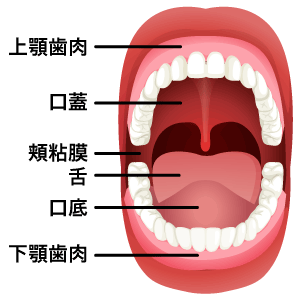

前述のとおり、口腔がんがもっとも発生しやすい部位は舌で6割ほどになりますが、口の中のほかの部位にもがんはできます。頬の内側、口底(下顎の内側)、下の歯ぐきがそれぞれ10%前後、上の歯ぐきが6%程度となっています。

| 割合 | |

| 舌がん | 55.6% |

| 頬粘膜がん | 9.5% |

| 口底がん | 10.1% |

| 上顎歯肉がん | 7.6% |

| 下顎歯肉がん | 13.6% |

| 硬口蓋がん | 3.6% |

これらを早期発見するには、舌だけではなく口の中全体を月1回程度、定期的に鏡でチェックしたり、指でさわったりして確認するのが有効です。また、歯科医にクリーニング等で通院の際にも、口の中の粘膜をみてもらうよう一言添えるとよいでしょう。

セルフチェック法

明るい場所で、鏡を見ながら行いましょう。- 唇を指でめくって確認

- 口を大きく開け、頬の内側をよく見る。指で触ってざらざらしていないか、ぼつぼつ、じゅくじゅくしていないか確認

- 歯ぐきの面と裏をよく見ながら触る

- 口蓋(こうがい。口の天井)、口底(こうてい。下顎の内側)を、口を大きく開けでよく見ながら指で触って確認

- 舌をできるだけ突き出し、指で舌先をひっぱって触りながら確認

まとめ

舌がんをはじめとする口腔がんは、内臓のがんとは違い、見たり触ったりして発見可能ながんです。早期発見・治療ができれば、手術をせず放射線治療だけですむ場合も多い一方、進行すると舌を広範囲に切除しなければならないなどで、その後の生活の質に影響します。早期発見には口の中の定期的なチェックが役立ちます。

| 【甲 陽平(かぶと・ようへい)】 医療法人輝鳳会 池袋クリニック 院長 1997年、京都府立医科大学医学部卒業。2010年、池袋がんクリニック(現 池袋クリニック)開院。 「あきらめないがん治療」をテーマに、種々の免疫細胞療法を主軸とし、その他の最先端のがん治療も取り入れた複合免疫治療を行う。 池袋クリニック、新大阪クリニックの2院において、標準治療では治療が難しい患者に対して、高活性化NK細胞療法を中心にした治療を行い、その実績は5,000例を超える。 |